Les mondes ouvriers dans la France du XIXe siècle

Le capitalisme industriel s'est en partie construit sur l'exploitation et la souffrance des classes laborieuses. D'abord désarmés et résignés, les travailleurs ont peu à peu conquis des droits sociaux.

1. Les différentes sources du monde ouvrier :

Il n’y a pas d’unité globale dans le monde ouvrier. Les différences sont flagrantes entre l’ouvrier qui travaille dans l’atelier d’un patron, celui qui travaille dans une usine de plusieurs centaines de personnes ou encore celui qui peut ouvrer à domicile. En France, les entreprises employant peu d’ouvriers sont prépondérantes : à la fin du XIXe siècle, 62 % des établissements industriels embauchent moins de dix personnes ; 21 % d’entre eux en emploient plus de 200. La majorité des établissements industriels sont donc de petites unités de production de textile, de petite métallurgie ou dans le travail du bois. Le travail d’ouvrier à domicile est dans une phase de lent et de long déclin à la fin du XIXe siècle. Si la France n’est pas dominée par la grande entreprise, on trouve, par endroit, de grandes concentrations ouvrières de plus de cent salariés. L'ouvrier de la grande industrie incarne le prototype même de l’ouvrier mais reste minoritaire numériquement. On peut relever quelques exceptions telles que l’entreprise du Creusot de Schneider qui concentre 20000 ouvriers et les usines Renault, à Billancourt, qui emploient 4000 personnes en 1906. Dans l’ensemble, les entreprises de plus de cent salariés sont assez minoritaires mais en progrès dans le domaine du textile, de la sidérurgie et de la mine. Les grandes concentrations ouvrières génèrent un type d’ouvrier sans qualification, formé sur le tas et dont le travail est parcellisé, réduit et rythmé par une cadence soutenue, par une discipline et un règlement stricts. Dans ces grandes industries sidérurgiques, métallurgiques ou dans les mines, les femmes et les immigrés constituent une main d’oeuvre non négligeable : au début du XXe siècle, les ouvrières des grandes industries textiles, agro-alimentaires ou chimiques représentent 30 % de la main d’œuvre totale. Quant aux petits ateliers, ils sont tenus par des ouvriers qui détiennent un certain savoir-faire et une certaine habileté.

François Bonhommé, Fonderie - Coulée de fonte à Indret, vers 1864, huile sur toile, 125 x 220 cm, écomusée de la Communauté le Creusot Montceau.

2. Une modeste amélioration de la condition ouvrière :

Durant tout le XIXe siècle, la condition ouvrière reste marquée par des invariants :

-

Une embauche précoce (dès 12 ans au début du XXe siècle) malgré l’évolution de la législation du travail.

-

Un chômage périodique.

-

Une usure physique et psychologique précoce liée à la pression du rythme de travail, aux accidents, à la fatigue, à l’absence de protection.

-

Une indigence du mode de vie. Les ouvriers luttent en permanence pour éviter un déclassement dans la misère. Pour vivre, ils dépendent du salaire, qui définit leur condition de vie. Mais ce salaire connaît de fortes amplitudes liées aux période de chômage et de crise économique.

-

Une durabilité de la condition ouvrière, un verrouillage de la mobilité sociale en dépit des discours hypothétiques sur la promotion ouvrière par l’épargne, le travail et l’aide. Si mobilité ascendante grâce à l’épargne, à l’école il y a, elle ne peut se faire que sur plusieurs générations, même pour les salariés les mieux payés.

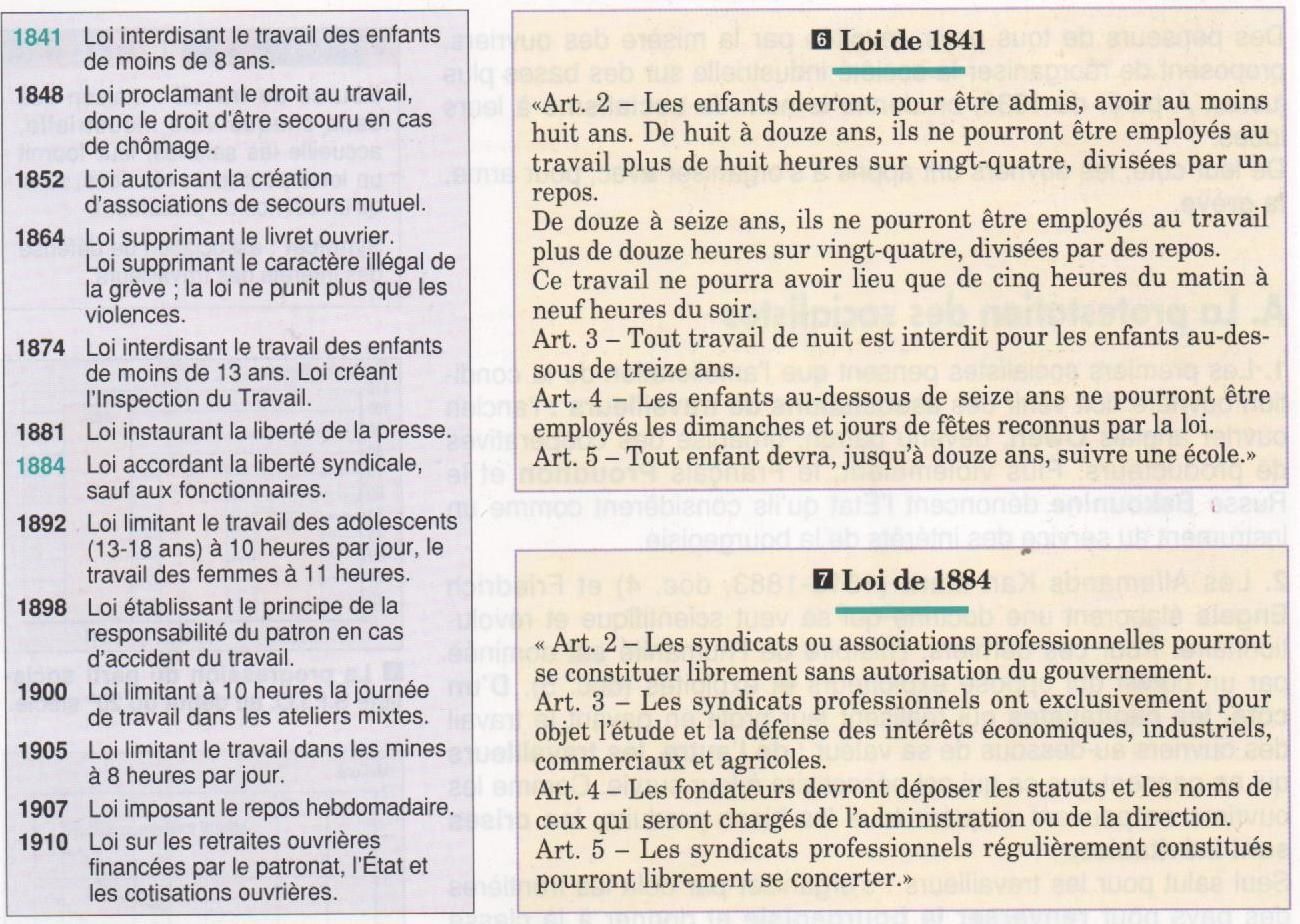

Toutefois, on constate une modeste amélioration de la condition ouvrière. La mise au travail des enfants recule grâce aux lois promulguées dès 1841. Si la journée de travail reste, au début du XXe siècle, entre 10 et 12 heures, l’obligation du repos dominical est un acquis. La diversité des sources du monde ouvrier génère une grande variabilité du temps de travail. De plus, la diffusion de l’éclairage au gaz puis à l’électricité permet d’allonger la journée de travail. La multiplicité des conditions ouvrières n’offre pas la possibilité d’évaluer correctement et globalement le salaire ouvrier : certains sont payés à l’heure, d’autres à la pièce et d’autres encore à la journée. Parfois, le mode de rémunération prend en compte la nourriture, le logement ou certains avantages liés à la profession (le charbon distribué aux mineurs par exemple). Ceux qui peuvent, après leur temps de travail, utiliser les machines, vendent les pièces réalisées. Certains bénéficient de jardins qu’ils cultivent pour vendre ensuite leurs produits. Jusqu’au début du XXe siècle, aucun ouvrier n’est payé au mois : le versement du salaire se fait à la journée ou à la quinzaine. De plus, on tend à imposer aux ouvriers un salaire à la pièce, c’est-à-dire, lié au rendement : l’ouvrier effectue une tache donnée pour un salaire donné sans considération du temps (le taylorisme). Cela provoque des mécontentements, des arrêts de travail et des grèves.

Sur le XIXe siècle, on assiste néanmoins à une progression lente et non uniforme des salaires et du niveau de vie des ouvriers avec des variations en fonction des périodes de crise et des aléas de la vie familiale (chômage, accident de travail, maladie, naissance d’enfants…). La crise de 1882-1888, par exemple, a entraîné une baisse des salaires nominaux sans répercussion véritable sur le niveau de vie puisque les prix ont également chuté. L’amélioration du niveau de vie est perceptible dans l’amélioration de la consommation. L’alimentation reste en tête des dépenses ouvrières (60 % des dépenses totales) avec le pain puis, au début du XXe siècle, la viande, le fromage, le beurre, le sucre et le vin. Le logement demeure encore exigu, inconfortable, sans eau courante et est traversé par une crise permanente durant tout le XIXe siècle : les loyers sont coûteux et les logements rares. L’achat de vêtements représente 10 à 12 % du budget de la famille ouvrière : les tissus sont plus diversifiés qu’auparavant et l’habit de confection devient accessible. Le développement des coopératives ouvrières permet d’acquérir des produits alimentaires diversifiés, des médicaments, des livres… Malgré ces traces de modeste amélioration, l’endogamie du groupe ouvrier domine, n’offrant que peu d’espoir de sortir de sa condition.

3. Mouvements et luttes ouvriers :

Depuis le début du XIXe siècle et avant même que ne se légalisent les grèves et les syndicats, des formes de manifestation ouvrière apparaissent. Avant 1850, ce sont surtout des formes de résistance face à la mécanisation et au passage à l’usine. Malgré la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit toute association autour d’un métier, les ouvriers qualifiés du monde des fabriques et des ateliers urbains donnent naissance jusqu’en 1848 à un mouvement ouvrier fondé sur la grève et la caisse de secours mutuel permettant de se prémunir des aléas. Malgré la faible syndicalisation du monde ouvrier en France au milieu du XIXe siècle, des formes de manifestation surgissent. Rappelons que le mouvement ouvrier français a été décapité pendant la Commune. Dans les années 1870-1880, c’est une nouvelle génération d’ouvriers qui va contribuer à instaurer les premières bourses du travail sur lesquelles s’appuient désormais les luttes ouvrières puisqu’elles offrent des secours aux chômeurs ou aux grévistes, un service de placement et la possibilité d’une formation professionnelle. Ces bourses de travail se veulent indépendantes de tout parti politique.

Les années 1880 sont également marquées par une législation progressive mais tardive des luttes sociales. L’organisation syndicale en fédération de métiers est la seconde étape des mouvements et luttes ouvrières, qui doit à la législation syndicale de 1884. Cette effervescence syndicale aboutit, en 1895, à une unification des fédérations de métiers et des bourses du travail dans le cadre de la Confédération Générale du Travail (CGT). Un million d’ouvriers vont être affiliés à un syndicat en 1913, ce qui est faible par rapport aux quatre millions de syndiqués anglais, par exemple. La sensibilité et la culture syndicales en France sont assez originales : le syndicalisme est soucieux de son indépendance et, faiblement implanté dans les industries, s’adresse davantage aux ouvriers qualifiés. Cette fragilité syndicale ne permet pas de recruter massivement ouvriers et ouvrières. La grève, légalisée depuis 1864, offre toujours l’espoir de déclencher une lutte générale dans le but de transformer la société, de renverser l’ordre social établi. Au début du XXe siècle, ces grèves sont essentiellement provoquées par les questions salariales, par la durée du travail et par la rémunération au rendement, à la pièce. Mais la grève n’est pas la seule forme d’action ouvrière : on pratique aussi le « coulage » (le gaspillage de matières premières), le « freinage » (le ralentissement de la cadence de travail), le boycoot (le refus de se faire embaucher par une entreprise afin de dénoncer ses méthodes), la « perruque » (le travail pour son compte sur les heures d’emploi).

Le début du XXe siècle voit naître une organisation politique : la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), qui unifie au Congrès de Paris en 1905, les diverses familles socialistes françaises. Il s’agit à présent pour les ouvrier de partir à la conquête électorale de la République. Malheureusement, le nombre d’adhérent à la SFIO reste faible : ils seront moins de 100000 en 1914. A ces formes d’action, les patronats répliquent par :

-

L’affirmation d’une discipline rigoureuse, pointilleuse et l’application de sanctions (règles coercitives).

-

Le paternalisme comme moyen de décourager toute revendication et agitation ouvrière. Le patronat multiplie les avantages (logements, aménagement de jardins, construction de dispensaires…) pour les ouvriers afin de quadriller systématiquement leur vie.

-

La législation du mouvement ouvrier (institutionnalisation des syndicats et promulgation de lois sur le travail) comme moyen d’empêcher une explosion sociale désorganisée. Mais la législation sociale reste peu audacieuse : elle ne limite que les excès.

MG - 20 juin 2015. Remerciements à Anne Inglebert, professeure agrégée d'histoire.

Lire aussi :

- Les ouvriers de la deuxième industrialisation ;

- La valorisation du monde ouvrier chez Fernand Léger et Jean Fautrier ;

/image%2F0990986%2F20240315%2Fob_7fca34_dsc-0018.JPG)

/image%2F0990986%2F20240312%2Fob_20ac95_2024-03-12-aniche-6.JPG)

/image%2F0990986%2F20240311%2Fob_fe0b61_dsc-0077.JPG)

/image%2F0990986%2F20240311%2Fob_88b368_dsc-0024.JPG)

/image%2F0990986%2F20140404%2Fob_45a6b5_2008-07-13-lille-995.JPG)